歯髄保存治療

歯髄保存治療について

歯髄保存治療とは

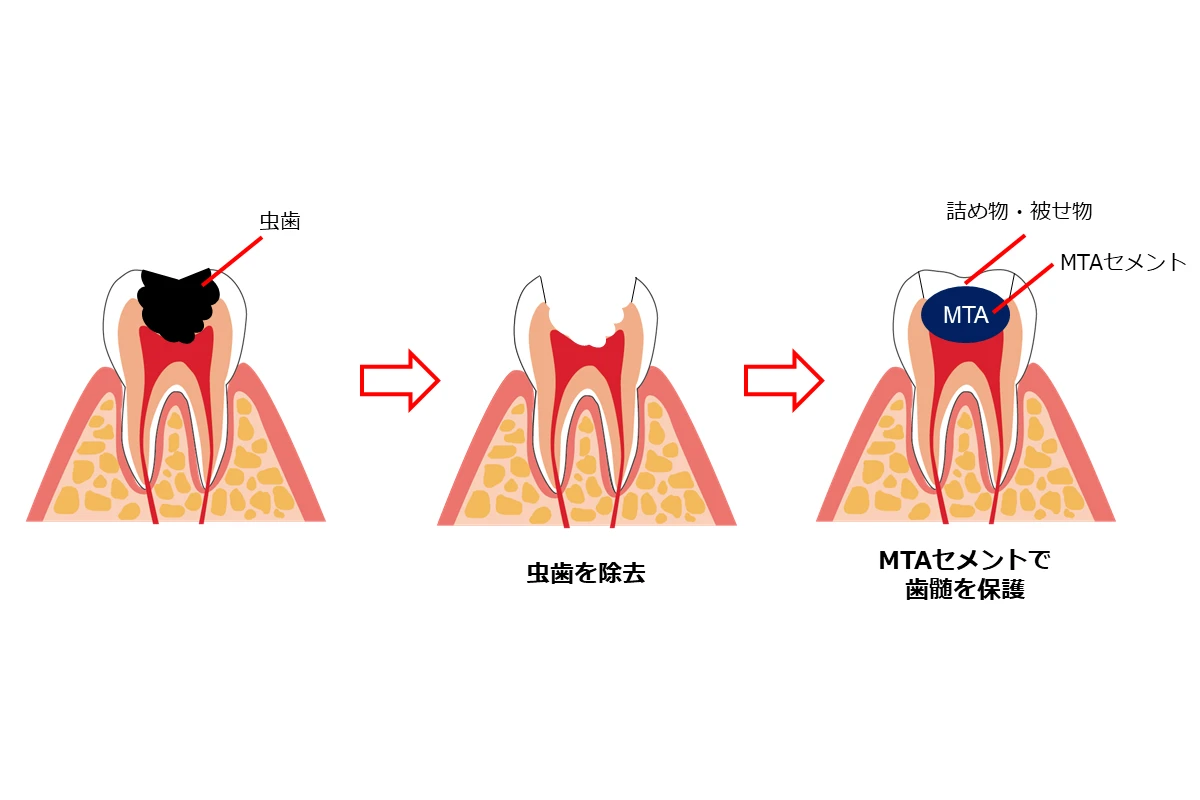

歯髄保存治療は、主に可逆性歯髄炎と診断される歯の神経(歯髄)に対して、その全部あるいは一部を温存する治療です。

可逆性歯髄炎とは、痛みを誘発する因子をきっかけに一時的に症状が出るような状態で、例えば冷たい水でしみるが持続的な症状はないといったような状態です。近年では持続的な症状があって歯髄を取り除かないといけないと診断されるような症例(不可逆性歯髄炎)でも、対応が初期であれば歯髄保存治療が可能な場合もあります。

歯髄を残すことで歯の感覚を温存することができ、長期的にみると歯の保存にもつながるため、その意義は高くなります。深いう蝕のある歯に対して、う蝕除去とともに安易に歯髄を取り除く(抜髄)のではなく、できるだけ歯髄を保存する治療を検討することが重要です。

根管治療との違い

根管治療は重度の歯髄炎や歯髄壊死、根管系の感染に対して行う治療で、治療後は根管充塡材と呼ばれる歯科材料で根管内を埋めるため、歯髄は完全に失われてしまいます。また、根管内部を少なからず削るため、残りの歯の量(残存歯質量)が減少することで歯根破折のリスクが高くなります。

一方で、歯髄保存治療では歯髄を残し、歯質の切削は歯冠側に限られることがほとんどのため、歯髄反応を残して歯を保存することが可能です。長期的に見ても歯根破折のリスクを抑えて機能させることができます。

歯髄を保存するメリット

歯髄の感覚が残る

歯髄は冷たいもの、熱いものがしみるといった感覚を担っています。

歯髄保存治療により歯髄が残ることで、本来の歯と近い感覚を維持できます。

起こってほしくはありませんが、もし新たに虫歯が発生した際にご自身でしみるなどの症状が出てくるため、早期発見・早期治療のきっかけになります。

歯根破折のリスクが低減する

実際の歯を用いた力学的な実験やコンピュータによる有限要素法解析から、歯の破折リスクを高めるものは歯冠と歯根の境界付近(歯頸部)の象牙質の量であることがわかっています。

根管治療を行う場合、この領域の歯の内部(根管口付近)を便宜的に大きく切削することが多く、さらに土台を立てる(支台築造)際にも芯棒を入れるために切削する場合があります(ポスト孔形成)。結果的に、根管治療を行った歯は歯根破折のリスクが高まります。

しかしながら歯髄保存治療を行う場合は根管口から先の歯髄を残すことがほとんどであり、便宜的な歯質切削はほとんど行いません。結果的に歯根破折のリスクを低減することができます。

歯髄保存治療が

適用されるケース

初期のむし歯

象牙質の2/3に及ぶような深いう蝕で、う蝕除去に伴い歯髄が露出(露髄)することが想定されるものの、自発痛がなく、症状が軽微な状態であれば、歯髄保存治療が適応になる場合があります。

う蝕を取り除いてみて、露髄に至らなければそのまま修復処置が可能です。露髄に至った場合でも、歯髄の形状・出血の様子・止血の有無をみて、歯髄保存治療の方法を選択します。

外傷による歯髄損傷

外傷により歯が折れて露髄を来たした場合(歯冠破折による露髄)は、その初期では細菌感染による影響がわずかであることが多いため、比較的高い確率で歯髄保存治療が可能です。

露髄面を化学的に清掃し、必要があれば周囲象牙質を整え、覆髄剤をおいて歯髄保存治療を行います。歯の破折範囲が大きく歯根にまで及んでいたり、歯茎より深く亀裂が進展してしまっている場合は、歯髄保存治療が行えず歯の保存自体も困難になる場合があります。歯の外傷では周囲の顎骨骨折の精査も必要となるため、CBCT撮影を行います。

他の治療では保存が難しい場合

歯髄保存治療には、暫間的間接覆髄、直接覆髄、部分断髄、全部断髄、といった段階的な術式があり、う蝕除去後、歯髄の様子を観察して術式を決定することになるため、術前に様々な可能性を考慮して治療に当たる対応力が求められます。

特に若い永久歯(幼若永久歯)で歯根がまだ成長しきっていない歯であれば、できるだけ抜髄は避けて歯髄保存治療を第一に検討することが理想です。成人でも、神経を取らないといけないと言われた症例でも歯髄保存治療の可能性がある場合は、まずはそのような治療に期待をかけて取り組む場合があります。

当院の歯髄保存治療

の特徴

診療ガイドラインに基づいた

歯科医による専門治療

2024年に「歯髄保護の診療ガイドライン」が日本歯科保存学会・日本歯内療法学会より発表されました。これは患者さまや歯科医師が治療方法の意思決定を行う際に、科学的根拠に基づいてどのような選択するかを支援するためのものです。

この診療ガイドライン作成には当院の院長が当初より関わっており、歯髄保存治療に対してまさに指導的立場にあります。診査・診断および歯髄保存治療に対して、科学的根拠と豊富な経験を背景に、的確な対応を行ってまいります。

マイクロスコープを用いた

歯髄保存治療

歯髄保存治療成功の鍵となるのは、露髄面の観察です。周囲にう蝕の取り残しはないか、歯髄からの出血や形状の様子はどうか、止血が問題なく行えるか、歯髄切断面を深く設定するのであればどこで止めるのか、多くの情報を収集し、拡大視野による明瞭な観察のもと歯髄の健康状態を評価しなければなりません。そのためにはマイクロスコープは不可欠です。

また、生体親和性の高い歯科材料を用いて、辺縁の封鎖を確実に行うことが求められます。一連の処置には専用の材料や器材を駆使し、拡大明視下で確実な処置を行ってまいります。

歯髄保存治療後の安心サポート

う蝕による感染象牙質や炎症歯髄の除去が行われれば、健康な歯髄に持続的な痛みは生じません。歯髄保存治療を行った際に適切な選択がなされた場合は、術後の疼痛はほとんど生じないとされています。しかしながら、複根管歯であったり、術前の疼痛が強く歯髄炎が深部まで広がっていた場合は、歯髄保存治療後も違和感が残る場合があります。

やむを得ず追加の治療が必要な場合は、従来の根管治療を行い、根尖性歯周炎の予防を次の目的として対応いたします。

当院が選ばれる理由

長年の実績と信頼

歯髄保存治療は、明確で客観的な指標を用いて治療を進めていく方法がまだ確立されていません。

そのため、術者の経験や治療環境が治療成功のために非常に重要な要素となります。歯髄の保存を検討される場合はぜひ当院にお任せください。

患者さまとのコミュニケーションを

大切にした治療

歯髄保存の可能性を探る際、症状の確認など問診から得られる情報は非常に重要になります。

そのためには信頼関係に基づいたオープンな対話が不可欠です。また、治療中や治療後も状況説明などの治療の共有をいたします。

疑問点や不安なことがありましたらなんでもお話ください。

安心できる治療環境

根管治療に関する治療全般に言えますが、治療部位を拡大して明るく観察することは歯内治療において必要不可欠です。

さらに歯髄保存治療の場合は露髄面の様子、出血の様子など、変化する様子を評価しなければなりません。

当院では、歯科用手術顕微鏡はもちろん、術中の様子を記録できる映像記録・プレゼンテーションシステムを併用し、治療の内容を共有することで安心していただける治療環境を構築しています。

歯髄保存治療の流れ

診察と診断

まずは症状についてお伺いし、いつから、どのような痛みがあるのかを確認いたします。口腔内診査・口腔内写真撮影ののち、う蝕の大きさと根尖周囲の状態を評価するため、エックス線写真診査およびCBCT撮影を行います。

特に若年者の永久歯の場合は根尖が太く、血流も豊富です。適切な治療により歯髄保存が可能な場合がありますので、多角的に患歯を評価いたします。

治療計画の立案

う蝕の様子やラバーダム防湿時の防湿方法を事前に検討します。歯髄保存治療はう蝕除去・露髄面の観察ののち、治療方法が決定していくことが多いため、事前の治療計画立案ではその時々で対応が変更できるよう、幅を持って考察いたします。

段階的なう蝕除去を行うのか、露髄した場合にそのまま歯髄を覆うのか、歯髄組織を一部取り除くのか、複数の術式を念頭に、丁寧にう蝕除去から進めてまいります。

治療

ラバーダム防湿下でう蝕除去を進めていきます。

できるだけ露髄を避けたい場合は、治療の回数・期間を増やし、段階的にう蝕を取り除く暫間的間接覆髄法を選択します。

特に幼若永久歯の場合に有効で、治療後も歯髄のスペースが成熟していくことを期待します。成人の場合はむしろ確実にう蝕を取り除くことを選択し、露髄に至った場合はその露髄面を観察し、直接薬剤を置く直接覆髄を選択するか、歯髄組織を一部取り除くように深部へと進める部分断髄・全部断髄を選択するか、その時の歯髄の様子で意思決定します。

根管治療や外科的歯内療法と異なり、歯髄保存治療は術前にどの術式を行うか明確に決めて処置を進めていくことが難しいため、治療経験も必要になります。

メンテナンス

処置後の歯髄の様子を観察する必要があるため、定期的にフォローアップを行います。特に幼若永久歯の場合、根の先端(根尖孔)が太く開いているので、エックス線写真にて歯根の成長が確認できるかを評価します。

また、根管のスペースが成熟していくと次第に内部が細くなってきますので、合わせて評価します。成人の歯髄保存治療の場合、根尖周囲に問題が波及していないかをエックス線写真にて観察します。

治療後のメンテナンス

と注意点

治療後のフォローアップとは別に、定期的なメンテナンスは虫歯予防と歯周病予防の観点から非常に効果的です。

かかりつけ歯科医院での診察、担当の歯科衛生士による口腔衛生指導や食習慣指導などは、お口の健康を維持するために非常に意義があります。

当院での通院が終了した後は、かかりつけ歯科医院での受診をおすすめします。

治療後の注意点

暫間的間接覆髄法を行う場合、リエントリーといって数ヶ月ほど時間を空けてから再度処置を行うことになります。

この方法では、深い部分のう蝕をあえて残し、歯の成長・成熟を待ってからリエントリー時に取り除くことになります。

2回目の治療まで間隔が空いてしまうため、症状がないと治療の目的を忘れてしまい、そのままになってしまいかねません。治療予定や予約についてご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

定期検診の重要性

フォローアップやその後の治療が行われないと、経過がわからなかったり状況が悪化していた場合に早期に対応できなかったりしてしまいます。歯髄保存治療が成功しなかった場合は根管治療となりますが、放置して感染が深刻になるとその後の治療の成功率が低下する恐れがあります。処置後の対応やスケジュールについては、治療後にご説明いたします。

歯髄保存治療の

よくある質問

Q. 歯髄保存治療の成功率は

どの程度ですか?

A. 歯髄保存治療には暫間的間接覆髄法、直接覆髄法、部分断髄法、全部断髄法があり、それぞれの臨床研究の報告から、概ね8割ほどの成功率とされています。

ただし、治療後の観察期間が1〜2年ほどの報告が多く、長期的な予後についてはまだわからないことが多いのが現状です。治療後のフォローアップやかかりつけ歯科医院での定期的なメンテナンスで注意深く観察していくことが理想的です。

Q. 治療時に痛みはありますか?

A. 治療中は歯科麻酔剤を用いるため、強い痛みを感じながら治療を進めていくようなことはありません。

しかしながらすでに歯髄炎が深刻な場合は麻酔が効きづらい場合があります。そのような場合は麻酔を追加いたしますが、歯髄保存治療自体が難しく抜髄になる場合があります。痛みのマネージメントを行いながら、状況に合わせた治療法を選択してまいります。

Q. 費用はどのくらい

かかりますか?

A. 当院は自由診療による治療で、歯の種類と治療内容によって治療費はことなります。

おおよそ10万円前後となります。詳細は治療費のページをご参考にしていたき、ご不明点がありましたらどうぞご相談ください。

Q. 治療期間は

どの程度でしょうか?

A. 初回は診査・診断・コンサルテーションになり、暫間的間接覆髄法を行う場合は2回以上の回数が必要ですが、それ以外の治療の場合は1回で終了することが一般的です。

その後はフォローアップとして症状の確認やエックス線写真撮影を行います。

歯髄保存治療のできる

医院を探している方へ

患者さまへのメッセージ

一般的な保険診療の環境下では、患者さまが先生に遠慮して質問ができなかったり、治療の選択肢を一緒に考えることが難しかったりします。

さらに一昔前では「痛みが出ると困るから歯の神経は取りましょう」、あるいは治療後に「取っておきましたから」と説明されていた場合もありました。しかしながら、近年では歯髄を残すことで歯の長期的な保存につながることがわかってきています。

う蝕が進行してしみる感覚が強くなってきた場合は注意が必要です。現状で歯髄保存の可能性がある場合は、ぜひ当院にお問い合わせください。

治療の依頼を検討されている

先生方へ

保存修復治療や根管治療は一般歯科として広く行われている治療ではありますが、近年では歯の保存、歯髄の保存の意義が高まっています。治療したところ思っていた以上にう蝕が深かった、急患で来院されてしまい、結局除痛目的で抜髄することになった、といった苦い経験をお持ちの先生もいらっしゃるかと思います。

歯髄保存治療においては、今のところ客観的な評価方法が確立できておらず、意思決定の時点で難しいとされているのが現状です。当院ではそのような状況の歯にもしっかりと対応させていただきます。貴院の大切な患者さまで歯髄保存治療の可能性が考えられる場合、どうぞご紹介ください。