歯髄再生治療

歯髄再生治療について

歯髄再生治療とは

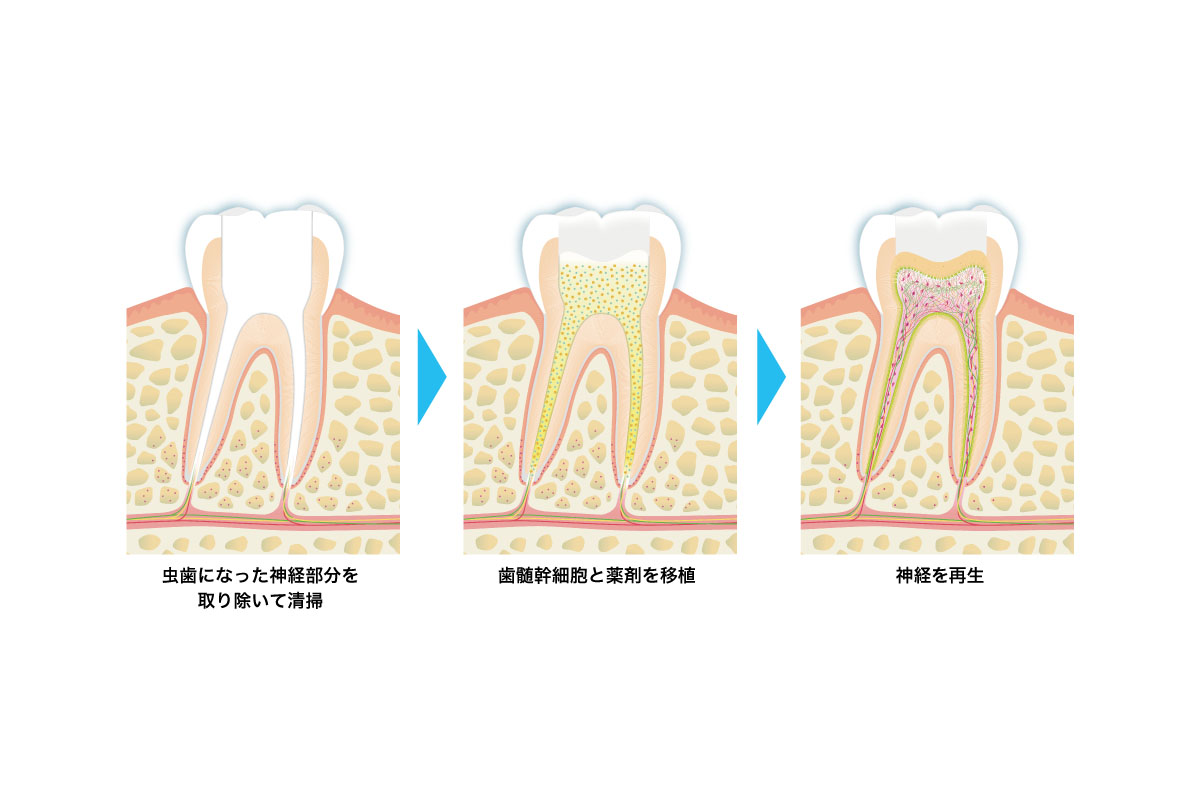

歯髄再生治療には2つの治療方法があります。

1つは細胞移植を伴わない方法で、特に幼若永久歯の症例で根の尖端に健康な組織が残っていると考えられる場合に行います。こちらの治療は、健康な歯髄組織が再生されない場合も報告されており、近年では歯髄保存治療のような結果になっていると考えられています。

もう1つはご自身の他の歯から取り出して培養した歯髄幹細胞を用いる治療で、失われた歯髄組織を再生することを目的として行われます。この方法は、根管治療の最後に根管充塡材を用いる代わりに歯髄幹細胞を注入し、歯髄様組織を作ることを期待しており、抜髄症例だけでなく既存の根管治療歯でも成功した報告が出てきています。

歯髄幹細胞を用いた歯髄再生治療は、幹細胞の取り扱いと治療の両面で安全性を担保する必要があるため、厚生労働省が認可した再生医療等提供機関でないとその治療を受けることができません。

歯髄の役割について

歯髄とは

歯髄とは歯の内部に存在する神経・血管が含まれた軟組織です。冷たいものがしみるといった知覚過敏や、虫歯が進行するとズキズキ痛むといった症状を感じ取ることができます。

症状自体は危険信号の役割を担っているので、重篤になる前に歯科医院を受診するきっかけになりますが、あまりに放置すると歯髄の炎症(歯髄炎)から壊死(歯髄壊死)に至り、最後には根の周囲に広がる炎症(根尖性歯周炎)へと移行します。

歯髄再生治療が

注目されている理由

前者の治療は幼若永久歯に行う治療で、従来の治療方法(アペキシフィケーション)に変わる治療として近年注目されています。

これは今までの治療の概念、すなわち「歯髄が感染していたら取り除く」ことが前提になっていたものが、血流が豊富な若い症例の場合では活性が残っていることがあると臨床報告から検証されるようになったからです。そのため、安易に根管の中を全て清掃するのではなく、一度保存的な治療を試みることが望ましいとされるようになってきました。

これにより、歯の成長を温存でき、結果的に歯髄を保存することができます。

また、後者の治療は歯髄幹細胞を移植して歯髄を組織工学的に再生することで、本来の知覚のある状態にまで回復することを期待しています。この歯髄幹細胞を用いた治療は最新の歯科治療で、実施できる医療機関は極めて限られています。

歯髄再生治療が

適用されるケース

若年層での歯髄損失

生え替わったばかりの永久歯は歯根がまだ完成しておらず、歯肉の下、骨の中では根の尖端がまだ大きく開いたままです。そのまま成長すると歯の厚みが厚くなるとともに根の長さも伸び、尖端が細くなります。しかしながらその成長途中で外傷やむし歯により歯髄炎になってしまうことがあります。

その場合、根の尖端に生き残っている組織に期待して、歯髄様の組織が再構築される治療を行います。当初は歯髄再生治療と呼ばれていましたが、その治癒の様子から組織の修復および創傷治癒と考えられ、「再生」という元通りにする治療ではないとされています。

それでも歯の厚みや長さの成長が認められるのであればその意義は大きく、歯内療法学の世界では根未完成歯であれば従来の治療に代わってトライされるべき治療(リバスクラリゼーション)と認識されています。

かなり初期の段階では歯髄保存治療を行えることがあり、その方がより確実に歯髄を保存できるため、患歯の診査診断および治療を進めてみての様子で臨機応変に対応する臨床力が求められます。

外傷や深いむし歯で

歯髄が失われた場合

歯根が完成している永久歯で重度な歯髄炎になっている場合は、一般的に抜髄が行われます。

しかしながら、歯髄幹細胞を用いることで、歯髄組織を再生できる場合があります。

ただし、この時に用いる歯髄幹細胞はご自身の別の歯から取りだす必要があります。したがって、親知らずなど必要のない歯(不用歯)があることが前提となります。

歯をできる限り

自然な形で保存したい場合

虫歯ではなく歯の内部吸収で歯髄に問題が生じる場合も、従来であれば抜髄となります。その場合も、幹細胞を用いた歯髄再生治療により歯をできる限り自然な状態で保存できることが期待されます。親知らずなど不用歯とよばれる歯がないと歯髄幹細胞を取りだすことができないので、事前の診査が必要です。

その他

歯髄幹細胞を採取するためには、抜歯を行っても構わない歯(不用歯)の存在が前提です。ここでいう不用歯とは、噛み合わせに関係せずにまっすぐ生えている親知らず、矯正治療で便宜的に抜歯をする歯、本数が過剰で必要ない歯などです。その上で、提携先の歯髄幹細胞バンク施設と連携を取ることが必要となります。

したがって、誰にでも適応できる治療ではないことを予めご了承ください。また、歯髄幹細胞を用いた治療は保険診療で行うことはできません。事前の根管治療や歯髄再生治療だけでなく、移植前後の血液検査やMRI検査、歯髄バンク登録等にも費用がかかります。詳しくはコンサルテーションにてご説明いたします。

歯髄再生治療のメリット

自然な歯の機能回復

歯髄の反応を回復させることができれば、本来の自然な歯の機能を回復させることができます。再度の虫歯による感染ではまた症状が出てくることで、虫歯が深刻になる前に気づくことができます。治療の前と同様の感覚を取り戻すことができます。

歯の寿命を延ばす可能性

歯に歯髄反応があれば、虫歯になっても深刻になる前に気づくことができます。歯髄再生治療で歯髄反応を回復させることで、結果的に虫歯による歯の喪失リスクを下げることができます。それは歯の口腔機能の維持に大きく貢献し、歯の寿命のみならず健康寿命も延ばす可能性があります。

他の治療方法と比べて

歯を健康に保てる

根管治療、外科的歯内療法では歯髄組織は回復しません。歯髄保存治療では炎症のある歯髄は取り除き、組織の修復と創傷治癒を促すため、完全に元通りになるわけではありません。

一方で、歯髄再生治療、特に歯髄幹細胞を用いた組織工学的な治療では、歯髄組織の再構築が期待され、元通りになることが考えられています。結果的に長期に歯を健康に保てることになります。

当院の歯髄再生治療

の特徴

安全性や生命倫理への配慮が

必要な高精度な医療

再生医療はどこでも行える医療ではありません。実施する場合、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(再生医療安確法)」に基づいて厚生労働省の管理下で自由診療にて行われることになっています。

再生医療安確法では再生医療技術の安全性や生命倫理への配慮が重要とされ、再生医療の実施を希望する医療機関は認定再生医療等委員会や厚生労働省への申請や届出を行い、審査や許可を受ける必要があります。歯髄幹細胞を用いる場合は第二種再生医療等の種別になり、そのプロセスは非常にハードルが高く、より厳しくなります。

現在、歯髄幹細胞を用いた歯髄再生医療を実施できる歯科医院の数は極めて限られていますが、当院はその審査・届出を済ませており、再生医療等提供機関の一つとなっています。

再生医療技術を取り入れた

最先端のアプローチ

歯髄幹細胞を用いた再生医療を行う場合、細胞の培養・加工を行う施設と連携し、さらには自院にて細胞移植を行うための技術と専用の器材が必要です。

この手順は、感染症に関する事前検査や同意のためのインフォームドコンセント、凍結細胞の受け渡しのルールや直前に行う細胞調整の手順が厳格に定められており、特別な技能講習会の受講が必要となっています。

当院はこの技術講習会を受講し、最先端の歯髄再生治療をご提供しています。

移植直前に行う細胞調整

細胞培養加工施設より送られてきた凍結細胞は、移植当日に細胞調整しなくてはなりません。この作業はクリーンベンチと呼ばれる特殊な環境下で行います。また、μLという単位で細胞の洗浄や懸濁液の作製をしていく必要があり、実験室で用いるような専用のピペット、さらには遠心分離機や恒温槽を用います。

一連の作業で用いるチューブやシリンジは全て滅菌済みでディスポーザブルなもので、歯髄幹細胞への汚染を徹底的に排除した環境下で行います。これら特殊な設備・技術を当院は有しています。

当院が選ばれる理由

専門性と信頼の実績

歯髄幹細胞による治療を行うためには、厚生労働省にて第二種再生医療等提供機関としての基準を満たす必要があります。施設基準に必要な設備を整えるには一般の歯科医院、歯科診療所では容易ではなく、さらに技術的な面でも技能講習を経た上で実施する必要があります。

当院では適切な手続きを経て、必要な設備や技術を揃えています。

最新の再生医療技術を導入

2022年に設立された歯科再生医療協会を軸として、細胞培養加工施設と連携を取ることで歯髄幹細胞を用いた再生医療が日本で行えるようになりました。

この背景には、法律による整備が整ってきた背景があります。適切な手続きを経た上で最新の医療をご提供いたします。

患者さま一人ひとりに

合わせた治療計画

歯髄再生治療では、患者さま一人ひとりの症状やご希望に合わせて、最適な治療計画を立てていきます。

歯の状態や疾患の進行度、治療へのご要望は患者さまによって異なるため、精密な診査・診断を行ったうえで、個別に最適な治療方法をご提案いたします。

安全性と効果を重視し、無理のない治療計画で進めてまいります。

歯髄再生治療と

他の治療の比較

歯髄再生治療と歯髄保存治療

歯髄幹細胞を用いた歯髄再生治療は根管治療の後に歯髄組織を再生させることを目的としています。現在における基礎研究・臨床研究から、歯髄再生治療の後に存在している組織は生活反応を示す軟組織であり、再生治療とみなされています。したがって、歯の生活反応が得られるという点が一番のメリットです。

ただし、歯髄再生治療を行うためには歯髄幹細胞を用意しなくてはならず、現時点では同一患者さまの親知らず(不用歯)などから抽出する必要があります。そのため、そのような歯がない患者さまには治療を行うことができません。

また、安全性を第一に考えてルールに基づいた再生医療を行う必要があるため、厳密な検査や高額な費用が発生します。治療全体の期間も1年前後となることが一般的です。

一方で、歯髄保存治療は炎症・感染の広がった歯髄組織を取り除き、生体の修復能力を頼りに行います。細胞加工や細胞移植の必要はありませんが、取り除いた部分の歯髄組織は再生されません。

歯髄再生治療と根管治療

従来の根管治療では、根管内を綺麗にした後に根管充塡を行います。この根管充塡材には当然生活反応はなく、あくまで歯の形を残すまでとなります。また、根管の完全な封鎖は難しいため、細菌漏洩で再感染してしまう恐れがあります。

一方で、歯髄幹細胞を用いた歯髄再生治療を行う場合、まずは従来通りの根管治療を進めますが、最後のステップでは根管充塡材は用いずに歯髄幹細胞(細胞懸濁液)を注入します。この治療では歯髄反応の回復を目的としているため、二次う蝕のリスクを下げ、歯の喪失リスクの可能性も下げてくれます。

歯髄再生治療の流れ

初診・診断

治療対象となる歯の診査の診査を行います。歯髄幹細胞を用いた歯髄再生治療を選択する場合、不用歯として抜歯を行う歯についての診査も行います。

歯髄再生治療の成功には不確定要素もあります。事前の治療の説明と同意と合わせて、期間や費用についてご説明いたします。

再生治療計画の立案

治療対象歯の根管内無菌化を目指して根管治療を行います。根管内が細菌培養検査で無菌化となるまで回数がかかりますので、その間に不用歯の抜歯を行います。抜歯した歯は細胞培養加工施設に送り、歯髄幹細胞の採取・培養を進めてもらいます。

最終的に治療対象歯の準備が整ったところで、移植前2〜4週間以内に血液・尿検査および感染症検査を実施し、治療計画通りに進めることができるかを最終確認します。

再生プロセスの実施

移植日の直前に、凍結細胞を細胞培養加工施設より特殊な梱包で郵送してもらいます。移植当日ではクリーンベンチ内で細胞調整を行い、シリンジに充塡します。

治療対象歯の根管内に特定細胞加工物を移植し、歯冠部分を生体親和性の高い歯科材料およびコンポジットレジンにて封鎖します。

術後のケアとフォローアップ

臨床症状の有無、電気歯髄診断・冷温刺激診断、エックス線画像検査に加えて、MRIの診査やCBCTによる検査を行います。症状がなく、根尖性歯周炎に至らなければ治療は成功とみなされます。

歯髄再生治療の

よくある質問

Q. 治療はどのくらいの期間

が必要ですか?

A. 歯髄幹細胞を用いた歯髄再生治療を行う場合、まずは治療対象歯の根管を無菌化確認できるまで除菌を徹底的に行います。

その治療と並行して、不用歯の抜歯や歯髄幹細胞の加工、感染症検査や血液検査を行います。歯髄幹細胞を移植したのちも安全性と経過を確認するための検査が必要なため、1年前後かかることが一般的です。

Q. 手術の成功率は

どの程度ですか?

A. 臨床研究を含め、治療の成功率を確認できるほどの十分な症例が報告されていないため、明確な成功率はわからないのが現状です。

今後の研究報告が待たれます。万が一生活反応がなく、治療がうまくいかずに根尖性歯周炎に移行した場合、通常の根管治療を行うことで歯の保存は継続的に行うことができます。

Q. 痛みや副作用はありますか?

A. 治療そのものは従来の根管治療と同じ手順で進んでいくため、痛みや副作用はありません。

また、歯髄幹細胞を用いる治療では安全性について厚生労働省への報告が義務付けられているため、治療そのものはかなり厳格に行われます。

Q. 治療回数は

どの程度でしょうか?

A. 事前の根管治療、歯髄幹細胞バンクとの契約、不用歯の抜歯、血液・尿検査、感染症検査、細胞移植、と治療完了まで多くのステップがあります。

また、治療後も定期的な検査やMRI検査を行い、最終補綴治療も必要です。それら全てを加味すると1年前後に及ぶことが一般的です。

Q. 費用はどれくらいですか?

保険適用されますか?

A. 歯髄幹細胞を用いた歯髄再生治療は保険適用とならず、再生医療等安全性確保法に基づき自由診療にて行われます。

治療の部位(根管の数)に応じて必要な幹細胞の量が変わりますが、歯髄再生治療の部分だけで100万円前後の治療費となります。事前の検査や歯髄幹細胞バンクとの契約、移植前の根管治療、象牙質移植、治療後の補綴治療にも別途費用が発生するため、総額で160万円前後になります。

歯髄再生治療のできる

医院を探している方へ

患者さまへのメッセージ

歯髄幹細胞を用いた歯髄再生治療は、歯内治療における最新の治療法です。親知らずなど不用歯が存在して歯髄幹細胞が抽出できる場合、適応となる可能性があります。

外傷やう蝕で不幸にして歯髄が死んでしまった(歯髄壊死)場合、その歯の機能を本来と同様に回復させる治療としては歯髄再生治療しかありません。治療が適応かどうかはもちろん、治療期間、治療費も治療選択の上で重要な要素です。ご不明点がございましたらどうぞご質問ください。

治療の依頼を検討されている

先生方へ

歯髄再生治療を行うには第二種再生医療等提供機関として登録する必要があり、現時点でその医療機関は非常に限られています。若年者の永久歯で失活している場合や根尖性歯周炎で根管治療を行うことになった場合、その後の長期的な予後を考えると歯髄再生治療によるメリットは非常に大きくなります。

症例よっては歯髄再生治療の意義が高まりますので、そのような場合はぜひ一度ご相談ください。