外科的歯内療法

外科的歯内療法について

外科的歯内療法とは

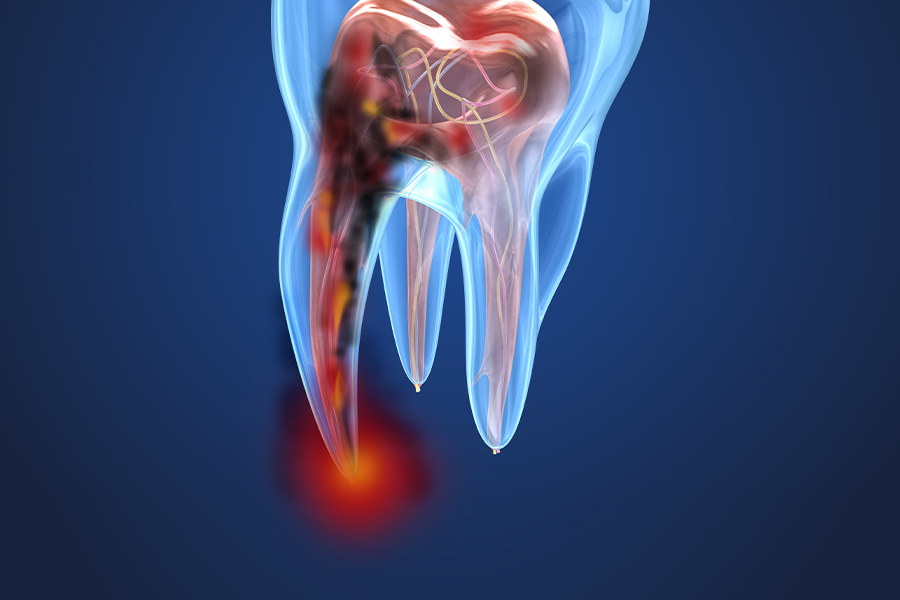

すでに根管治療済みで根尖性歯周炎を有する歯に対して、通常の再根管治療では功を奏さず、引き続き歯の保存を試みる時に行う治療です。外科的再治療とも呼ばれ、手術にて問題の部位に直接アプローチします。

根の尖端を摘出する歯根尖切除法や、一部の根を取り除くルートアンプテーション、ヘミセクション、トライセクション、歯の再植や移植もその領域に含まれます。

根管治療と

外科的歯内療法の違い

ここでは通常の根管治療と歯根尖切除法についてご説明します。

一般的に虫歯をきっかけに根管内部が感染し、通常は根管治療で感染除去を行います。しかしながらその根管が複雑で感染除去が達成できなかったり、感染が根管外にまで及んでしまったりすることがあります。

そのような状況では、再根管治療を繰り返しても治療の効果が期待できません。そのため、既存の根管治療が適切に行われている場合は、外科的歯内療法を選択します。歯根尖切除法では、歯茎を開いて根の尖端を取り除くことで、感染源と思われる部位を直接取り除きます。

手術になるので切ったり縫ったりが必要ですが、全身麻酔や入院は不要です。また、通常の根管治療と異なり1回で手術を終わりにすることができるため、通院回数の負担は軽減します。

外科的歯内療法が

必要になる主なケース

根管治療で改善しなかった場合

治療を終えたばかりなのに経過が良くない場合、次の治療として外科的歯内療法を選択します。これは当院で根管治療を行った場合でも外科的歯内療法が必要になることがあります。患歯の位置や状況から、歯根尖切除法か意図的再植を検討します。病状が深刻な場合、一部の根を取り除く方法を選択する場合もあります。

根尖病変が治らない場合

症状がないものの、根尖にエックス線透過像が残っている、さらに歯肉に腫れが出てきている場合は、根尖病変が治っていない証拠です。既存の根管治療が適切に行われていると考えられる場合は、外科的歯内療法を検討します。

根管内に破折や閉塞がある場合

根尖に病変があるものの、再根管治療で根尖まで治療器具が届かない場合があります。その際は感染除去を外科的に行うために歯根尖切除法を選択することになります。また、歯根の一部に破折線が認められた場合、問題の歯根のみ取り除いて、残りの歯根を温存する場合があります。これらのように、限局的に対応する際に外科的歯内療法が選択されます。

外科的歯内療法の種類

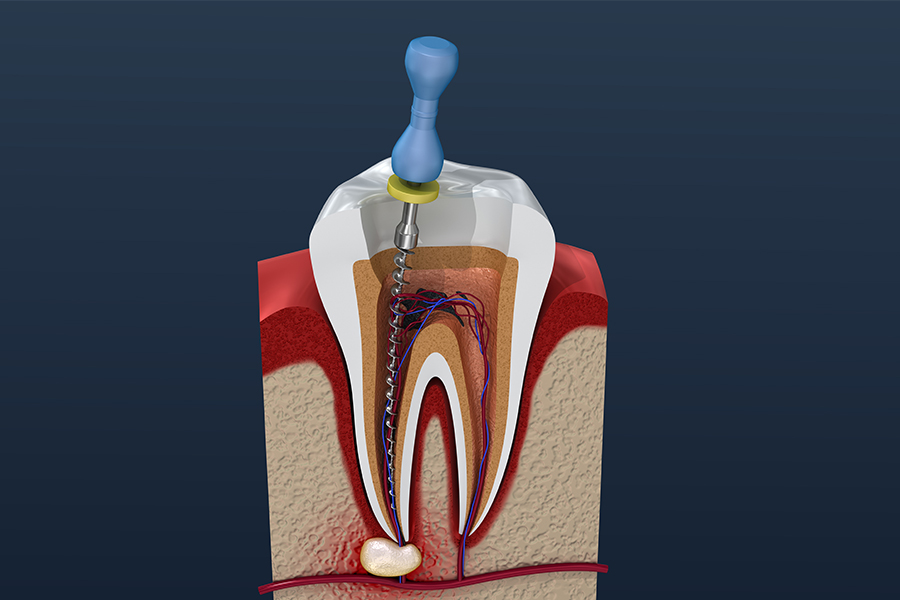

1. 歯根端切除術

歯根尖切除法、根尖切除術、歯根端切除術など様々な呼ばれ方がありますが、歯の根の尖端を外科的に切断し、掻爬・摘出する方法です。現在ではさらに歯根を切断した後に逆根管窩洞形成・逆根管充塡を行い、歯肉弁を戻す方法が取られています。

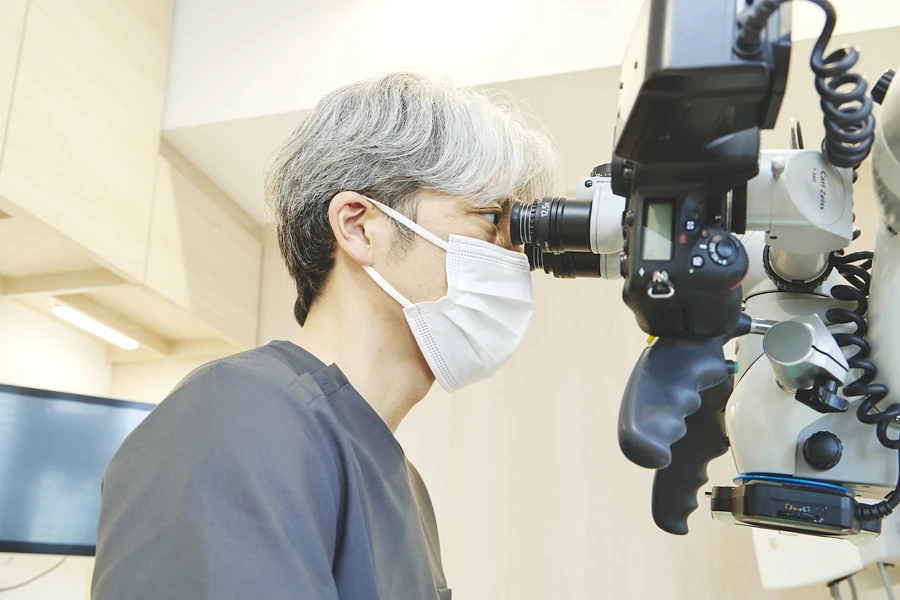

切断した際は、イスマス・側枝の有無、歯根破折の有無を精査する必要があり、当然歯科用手術顕微鏡での観察が必要になります。

切断面も歯軸に対してできるだけ垂直であることが望ましく、逆根管窩洞形成・逆根管充塡には専用の器具や充塡材料が必要です。そのため、今日では歯内治療を専門に行う外来やクリニックで行われることが一般的です。

2. 意図的再植術

最後臼歯など外科処置ではアプローチが難しい部位や、解剖学的に歯根尖切除法が難しい場合に行います。患歯を一度抜歯し、お口の外で歯の尖端を切除し、逆根管形成・逆根管充塡の後に歯を元の位置に戻します。

このように歯を一度お口の外に取り出して外科処置を行うため、意図的再植法と呼ばれます。処置時は意図的とはいえ患歯を抜歯するため、抜歯に伴い歯が割たり歯根膜が傷ついたりしてしまう可能性があります。

また、お口の外に取り出した後の処置時間が長いと、歯を元の位置に戻した後で骨性癒着などの術後の合併症が生じる恐れがあります。術前の診査はもちろん、治療の技術も必要です。

3. その他の外科的手法

下顎の大臼歯においてはヘミセクション、上顎の大臼歯においてはルートアンプテーションやトライセクションという方法が選択される場合があります。ヘミセクションは2つある歯根のどちらかを摘出し、その上で隣の歯を用いてブリッジにて機能を回復する方法です。残った歯根を0.5本の歯と見立てて、失われた部分を補うために前後のいずれかの歯1本を追加します。

ルートアンプテーションは、歯冠側は触らず、問題の歯根のみを分岐部付近で水平に切断する方法です。トライセクションは歯冠側と一緒に問題の歯根を摘出します。

当院の外科的歯内療法

の特徴

外科的歯内療法にも対応する

専門医による治療

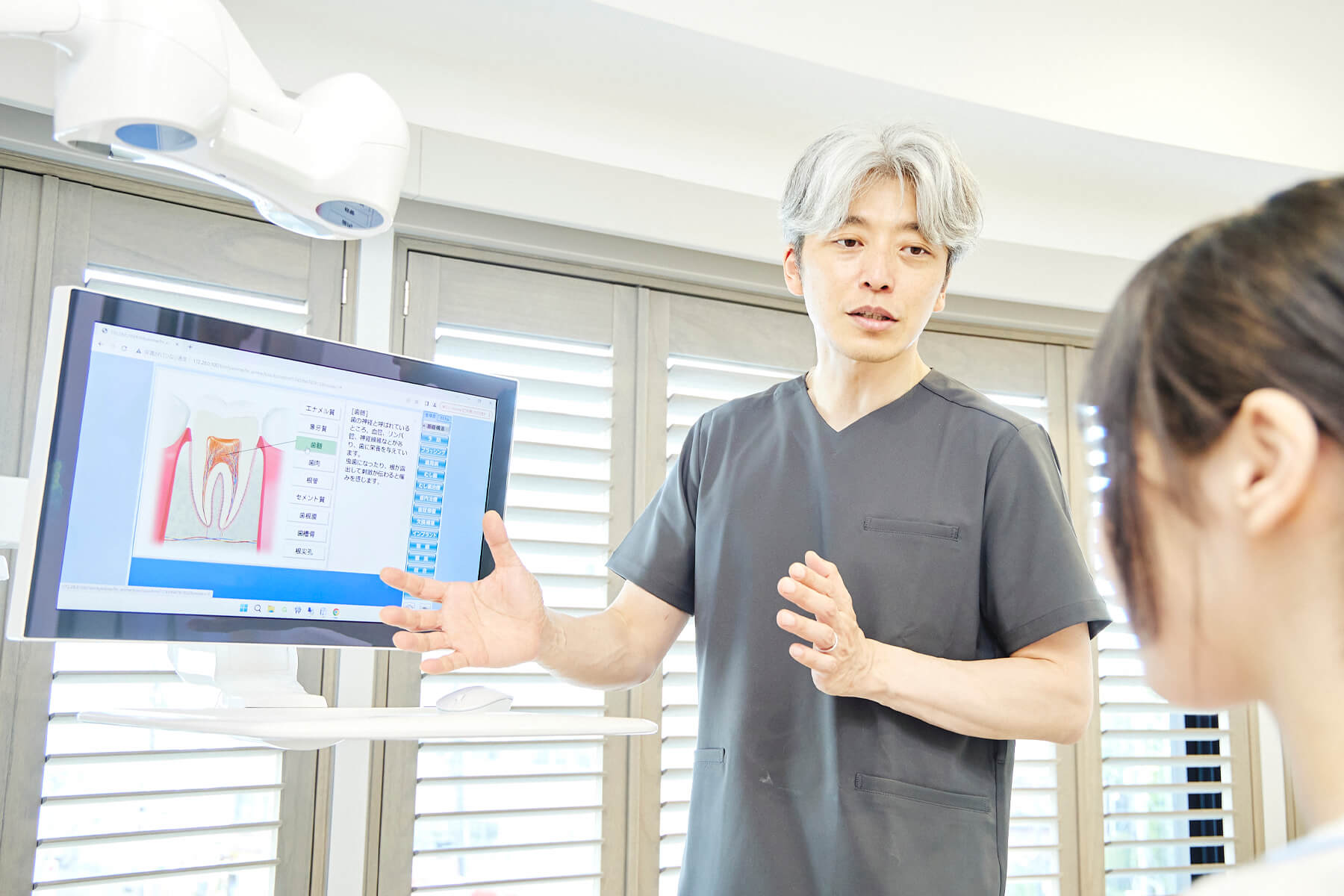

日本歯科保存専門医や日本歯内療法学会認定の資格取得には外科的歯内療法を含む症例報告が必須です。

当院の院長は米国エンドドンティストの資格や日本の専門医資格を有しており、治療経験において確かな実績を有しています。

精密診断を支える

CBCT撮影装置

再治療を行う際に、非外科的か外科的かを選択する必要があります。そのためにはCBCTによる精査は不可欠です。

また、外科的歯内療法にも術式があり、病変の大きさや位置、歯根の長さや骨の厚み、上顎洞や下顎管との距離を正確に把握する必要があります。

できるだけアーチファクトによる影響が少なくなるよう、最適化された設定にてCBCT撮影を行います。

最新技術による

低侵襲な外科処置

外科処置時の肉芽掻爬は、一般的に手用器具を用いますが、歯根の形態によってはその掻爬が難しく、時間がかかってしまう場合があります。そのような時はエルビウムヤグレーザーを用いた肉芽掻爬が威力を発揮します。

根尖切除後の逆根管窩洞形成では、治療部位に合わせた専用の超音波チップを用いて根管形成を行います。手早く逆根管形成が行えることで、術中の時間短縮に繋がり、結果的に術後の疼痛や腫脹を軽減させることができます。

術前・術後のサポートで

安心の治療

術前には治療の説明と同意を行い、必要があれば治療時期の相談などに対応しています。また、術後は痛みをご心配される方が多いですが、歯科用手術顕微鏡を用いた歯根尖切除法ではあまり術後疼痛を経験される方は多くありません。

処置後3日後あたりの腫脹は気になることが多いようですが、処置直後に患部を冷やしてあげることで腫脹をできるだけ抑えることが可能です。

基本的に術後の日常生活に影響を及ぼすことは少なく、皆さま抜糸時に問題なく経過を確認させていただいております。

当院が選ばれる理由

専門性の高い治療技術と経験

外科的歯内療法では、病変の大きさ、位置、アクセス、といった術前診査から、専用のマイクロサージェリー器具、歯根尖切除法のための器具・器材、生体親和性が高く封鎖性の良い歯科材料が必要です。

歯内治療に特化した治療環境であることはもちろん、手術経験も重要となります。当院は歯内治療を専門に行うクリニックで、確かな医療をご提供いたします。

患者さまの不安に寄り添う

丁寧な対応

通常の虫歯の治療でも身構えてしまうのに、手術と言われればますます緊張してしまうことは当然のことです。患者さまが医師で私が外科的歯内療法を行った際のやり取りや、私自身が医科で手術を受けた経験からも、手術に臨む際の患者さま側の気持ちというものは皆共通しています。

「できればやりたくないんだけれども、やらざるを得ないならしょうがない」。こういった相反する気持ちを抱えていることを念頭に、術前の診査から術後のフォローアップまで対応いたします。

術後も安心できる

フォローアップ体制

外科処置後は抜糸時、処置後1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月と経過を観察していきます。特に根尖周囲のエックス線透過像の評価は規格性のあるエックス線写真撮影を行う必要があります。3ヶ月以降から骨の治癒の様子を観察していきます。

上記タイミングは正確である必要はありませんので、お仕事の都合や時間の工面で多少ズレても問題はございません。治療後の経過までしっかりとサポートさせていただきます。

外科的歯内療法の流れ

初診と精密診断

問診の後に、口腔内診査やエックス線写真検査を行いながら、患歯の状態を多角的に診査いたします。通常の再根管治療が望ましい場合もあれば、最初から外科的歯内療法が適応である場合もあります。

さらには患者さまの要望も治療の意思決定に影響します。問診の中で必要な情報を含めてお話を伺って参ります。

治療計画の立案と説明

治療方法は単に成功率だけで選択できるものではなく、それに伴うコストや留意点、リスクなども加味して検討しなくてはなりません。検査より得られた情報を元に、取りうる治療方法をいくつかの選択肢とともにご提案いたします。

外科的歯内療法は「手術」という認識のため、医科と同列に考えて緊張される方がいらっしゃいますが、全身麻酔や入院は必要ありません。口腔外科医が外来で行う小手術と同じような日帰り手術ですので、その術式や内容についてもご説明いたします。

外科的処置

外科的歯内療法にはいくつか術式がありますが、一般的に歯内療法分野で行われる外科処置は歯根尖切除法と意図的再植です。感染の原因として考えられる部分を摘出し、さらには根管を追加で処置をすることで、原因除去を行います。

治療後にはその日の処置内容について動画やエックス線写真を用いてご説明いたします。

術後ケア

術後の疼痛は鎮痛剤にてコントロールできることがほとんどで、あまりご心配にならなくても大丈夫です。実際に痛みは思ったほど気にならなかったとお感じになる方が多いようです。

治療後は急性炎症を引き起こされる状態になっているため、患部を冷やすことをおすすめしています。

外科的歯内療法の

メリットとデメリット

外科的歯内療法のメリット

補綴物の除去が不要

外科的歯内療法でも、歯根尖切除法の場合は歯肉を剥離して直接病気の部分にアプローチするため、被せ物(補綴物)を外す必要がありません。ついこの前に入れてもらった、新しくしたばかり、ブリッジの被せ物で他の歯とつながっている、といった場合、補綴物を除去して再根管治療を行うことには治療期間の面でも治療費の面でも大きな負担がかかります。このような場合は、歯根尖切除法を選択する方が望ましいことになります。

治療回数が少ない

通常の再根管治療では、既存の歯科材料除去から再根管治療、その後の補綴治療までを考えると3ヶ月ほどの治療期間が必要です。当然通院回数も増えます。一方で、外科的歯内療法で歯根尖切除法や意図的再植を行う場合、外科処置そのものは1回で終了します。その後は抜糸や経過観察のための通院が必要ですが、治療にかかる期間や回数は通常の再根管治療と比べてかなり短縮することができます。

外科的歯内療法のデメリット

歯根が短くなる

歯根尖切除法、意図的再植においては、根尖を切除するため、結果的に歯根が短くなります。骨に支えられている歯の長さも当然短くなるため、歯の上部と根の部分の長さの比(歯冠歯根比)が変わり、歯の動揺が生じやすくなる場合があります。力学的にも強度が落ち、歯根破折のリスクが高くなります。

患歯の部位や状況によっては

適応外となる

患部へ直接アプローチすることが前提であるため、障害物がある場合は外科的歯内療法は適応外となります。例えば上顎洞が患歯の近くまで広がっていて患部にアプローチできない、下顎管やオトガイ孔という解剖学的障害物が存在している、歯根が大きく開いていたり湾曲が強かったりして意図的再植ができない、といった状況では、歯の保存を前提とした外科的歯内療法が選択できない場合があります。

外科的歯内療法の

よくある質問

Q. 手術中や術後の痛みは

どのくらいですか?

A. 治療前に止血の意味も含めて十分な局所麻酔を用いるため、手術中に痛みを感じることはありません。

術後の痛みも鎮痛剤を用いてコントロールできるため、痛みそのものについてはほとんどご心配なさらずに大丈夫です。

むしろ術後の腫れが気になることが多いようです。また、非常に稀ですが一時的に青あざができる場合もあります。痛みや治療後の注意点については、術前にご説明をしております。

Q. 手術の成功率は

どの程度ですか?

A. 歯科用手術顕微鏡と生体親和性の高い逆根管充填材を用いた現代の歯根尖切除法では、その治療成功率は高く、9割以上とされています。

手術の成功率は高いのですが、術前の診査では確認することのできなかった歯根破折が術中に確認される場合があります。

この場合は治療の予後に予知性を持って外科処置を進めていくことは難しくなります。破折線の状態によっては歯の保存が困難と評価される場合もあります。

Q. 手術後の生活に

制限はありますか?

A. 歯根尖切除法の場合、歯肉を縫合するため、縫合糸が複数箇所歯肉に残ります。

その部分は歯ブラシを当てることが難しいため、抜糸日までは洗口剤で口腔清掃に努めてもらうことになります。

また、歯肉の位置がズレると治癒に時間がかかったり痕が残ったりするため、大きく唇を引っ張ったり傷口を触ったりすることは控えていただきます。

手術部位は解放創にはなっていないので、出血はさほど気になることはないかと思いますが、念の為激しい運動やお風呂で長湯など血行が良くなるようなことは控えていただくことをおすすめしています。

処置後数日して患部の腫脹が強い際は、マスクで顔を隠せば外出時でも気にならないので、日常生活に支障があることはほとんどありません。

Q. 治療期間は

どの程度でしょうか?

A. 外科的歯内療法を行った後は4〜7日後に抜糸を行います。

切開創の治癒には1ヶ月ほど、その後の骨治癒には3〜6ヶ月後に変化が確認できることが一般的です。

手術後は適切なタイミングでフォローアップを行って参ります。

外科的歯内療法のできる医院を探している方へ

患者さまへのメッセージ

アメリカなど歯科医療先進国では、外科的歯内療法は歯内治療を専門に行う歯科医師が担当します。それと同様に、専門性の高い医療をご検討される場合は、診診連携のネットワークの中で治療の選択肢を検討することが重要です。

現在お困りの歯が外科的歯内療法の対象となるかどうか、治療のメリットやデメリットなど、状況は皆さま様々です。歯の保存のために選択肢を模索されている場合は、かかりつけ歯科医院にて紹介状を作成いただき、ぜひ当院にお越しください。

治療の依頼を検討されている

先生方へ

自院で再根管治療を行い補綴治療まで済ませたのに根尖病変が再発してしまった、メンテナンスで経過を見ていたブリッジの支台歯の根尖病変がいよいよ症状を伴うようになってきた、など、治療済みの歯に問題が出てしまうことはよくあります。状況によっては外科的歯内療法にてシンプルに問題を解決できる場合があります。

問題点を患者さまと先生とだけで抱え込まず、選択肢のご提案としてぜひ当院にご紹介ください。治療方法のご提案や治療後のフォローアップまで、ご依頼の部位に対して患者さまの健康に向けて伴走させていただきます。

紹介のプロセスについてご不明な点がありましたらどうぞご連絡ください。